はっとせ踊り上京の舞台裏

昭和の初期-三、四年ごろだったでしょうか、浜口内閣の緊縮政策ってんですか、わたし

は政治向のことはまるでめくらですが、寄席がぼつぼつ不景気になって来て、これじゃいけ

ない、何か一つ目先の変ったところでと、地方へ名物の買出しに出かけました。

昭和の初期-三、四年ごろだったでしょうか、浜口内閣の緊縮政策ってんですか、わたし

は政治向のことはまるでめくらですが、寄席がぼつぼつ不景気になって来て、これじゃいけ

ない、何か一つ目先の変ったところでと、地方へ名物の買出しに出かけました。

名物ったって食いものなんかじゃありません、芸人です。行かないのは九州くらいのもの

で、あとはたいていのところへ出かけ、仙台のはっとせ踊り、盛岡の金山おどり、新潟のお

けさ、信州の木曽節、出雲の安来節と数えたら際限ありませんが、ほとんど全国の俚謡

(〔りよう〕いなかうた)、民謡を呼びましたが、中で盛岡の金山おどり簾中がすばぬけて

達者だった印象がいまだにはっきり残っています。

だんだん聞いてみたら、ただいまはどうか知りませんが、あのころ盛岡では女の子が生ま

れて物心つくとどんな家庭でもまず三味線を持たせる習慣がありましたそうで、それに常盤

津の名人林中が団十郎といざこざがあって芝居をやめ、遊んでもいられないので盛岡の花柳

界へけいこに行くようになってまる十年、土地の芸者をみっちり仕込んだので、盛岡芸者の

芸の向上は大したもので、やっぱりいい師匠について仕上げた芸はどこかちがうものだとつ

くづく感心しました。

もう時効にかかっちまってますから包まず白状しますが、めんぼくなかったのは仙台から

「はっとせ踊り」を呼んだ時です。先代金馬から、仙台の対橋楼という料亭に女中の舞踊団

があります。ちょっと変ってるからいちど見に行ったらどうです、といわれてさっそく見に

行きました。行って見るとなるほどめずらしいもので-その以前に芝の紅葉館で女中が踊り

を見せたでしょ、つまりあれですよ。

みんな伊達家の紋のついた着物を着て、”竹にすずめ”かなんか踊るんです。大したもの

ではないが変ってはいるので、ようし、これを東京へ呼んでやろうと交渉すると、すぐに話

がまとまって手付けに仙台、上野間の二等の切符代をおいてわたしは帰京しましたが、いよ

いよきょうは対橋楼の女中連が上京するという日、二頭立ての馬車を仕立てて上野駅まで迎

えに行ったのは、女中連をこの馬車へ乗せて、ついでに上野周辺の町回りをして、景気をつ

けようこんたんだったんです。

わたしとしてはまことに思いつきのつもりだったんですが、いざとなったらイケません。

というのが、汽車からおりてプラットホームを出て来た女中連を見ると、これがお粗末のご

器量ばかりで、伊達家の紋のおそろいの衣装で化粧している時はどうやら見られたが、ふだ

ん着の、めいめいにズックのカバンかなんかぶら下げた図はどうしたって東京見物のお上り

さんで、これで町回りなんかさせたら来る客も来なくなってしまいます。

といって追い帰すわけにもいきません。仕方がないんで女中たちは上野駅から宿屋へまっ

すぐ運んでしまって、その足で数寄屋町の見番へ行くと、半玉が六人ばかり遊んでたから、

これへお座敷をつけて馬車へ乗せ、これで町回りをしましたが、思えば乱暴な話で、夜にな

って高座を見た客の中には、昼間の町回りの時はもっときれいな娘がいたはずだが、なんて

思ったお客もあったと思います。とんだ懺悔ばなしで…

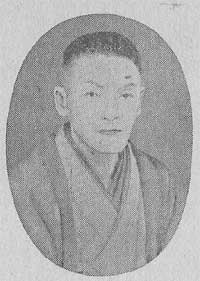

写真は常盤津林中